Двухэлектродная фиксация потенциала

Только по окончании войны, в конце 40-х – начале 50-х годов, натриевая гипотеза приобретает современные черты, формируется натриевая теория.

Ведущую роль в дальнейших исследованиях сыграл новый метод фиксации потенциала с помощью двух электродов (в англоязычной литературе TEVC – two-electrode voltage clamp), разработанный в конце 1930-х годов К. С. Колом и Дж. Мармонтом. Этот метод позволял измерять не только потенциал, но и токи при заданном значении мембранного потенциала.

Идея метода «зажима напряжения» приписывается Кеннету Колу и Джорджу Мармонту. Весной 1947 года Кол обнаружил, что можно использовать два электрода и цепь обратной связи для поддержания мембранного потенциала клетки на заданном экспериментатором уровне.

Два электрода были сделаны из тонких проводов, скрученных вокруг изоляционного стержня. Поскольку подобные электроды можно было вставить только в самые большие клетки, первые электрофизиологические эксперименты проводились почти исключительно на аксонах кальмаров.

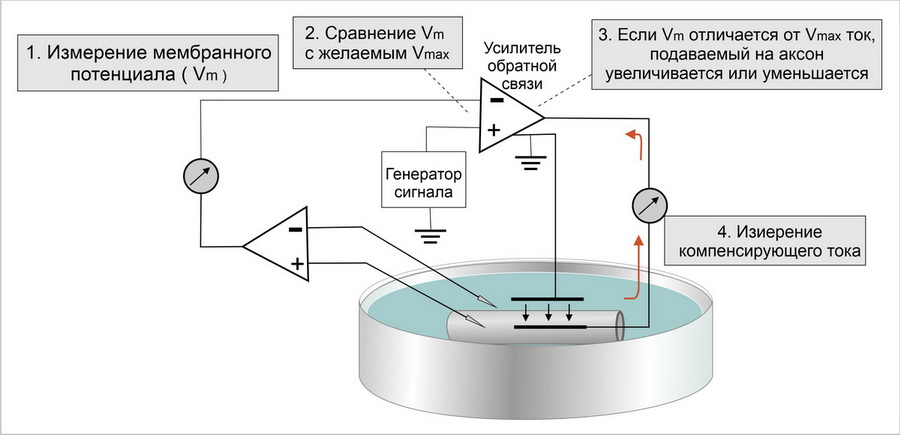

В клетку помещали два электрода, один из которых измерял потенциал относительно внеклеточного электрода сравнения и передавал его значение на специальный усилитель, который сравнивал измеренный потенциал со значением командного. Это устройство вычисляло величину тока, необходимого для компенсации этой разницы потенциалов, и подавало через второй внутриклеточный электрод ток такой величины, чтобы потенциал на мембране клетки стал равен Vcmd (Vm = Vcmd). По амплитуде тока, необходимого для компенсации сдвига потенциала до Vcmd, можно было судить о токе через мембрану при данном значении мембранного потенциала. Ток при данном значении потенциала равен току, подаваемому на второй электрод, взятому с обратным знаком.

Рисунок 35 Схема фиксации потенциала с помощью двух электродов

Гигантский аксон кальмара стал первым препаратом, который мог быть использован для измерения напряжения и трансмембранного тока, что и стало основой пионерских экспериментов Ходжкина и Хаксли со свойствами потенциала действия. Летом 1952 года Алан Ходжкин и Эндрю Хаксли опубликовали пять статей, описывающих, как ионные токи вызывают потенциал действия.

PS Метод двухэлектродной записи пережил множество усовершенствований и используется по сей день. А внедрение стеклянных хлорсеребряных электродов, заполненных солевым раствором, позволило использовать метод на более мелких объектах.

Режим фиксации разницы потенциалов на мембране (voltage clamp) идеально подходит для изучения электрофизиологических свойств ионных каналов мембраны. Но иногда требуется решение обратной задачи – записи потенциала при фиксированном значении тока, поэтому большинство современных устройств позволяет работать ещё и в режиме фиксации тока – current clamp. Во многом эти два режима зеркальны: в current clamp на постоянном уровне поддерживается ток, а потенциал записывается, а в voltage clamp – наоборот.

см Метод локальной фиксации потенциала (patch clamp)